生物标志物的检测在人体健康状况评估及疾病筛查中具有至关重要的作用。尿酸作为体内重要的代谢标志物,其浓度异常与痛风、肾病及心血管疾病密切相关。开发快速、可靠且操作简便的尿酸检测技术,已成为满足人们日益增长的健康监测需求的关键。近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队在实时可视化尿酸检测领域取得了重要进展,相关研究成果以“MOF-on-MOF multienzyme cascade sensor for visual monitoring of uric acid in body fluids”为题,发表在国际分析领域期刊 Talanta (DOI: 10.1016/j.talanta.2025.129115) 上。

传统尿酸检测技术(如尿酸酶法)常依赖大型仪器,不仅操作流程繁琐,且难以实现即时检测。与之相比,可视化检测技术(如比色法)凭借其结果直观、检测速度快及成本低的优势,为家庭诊断和现场筛查提供了理想解决方案。然而,该技术发展的核心瓶颈在于关键工具—生物酶的固有脆弱性:游离酶易失活、难回收,导致传感器稳定性和重复性差。为解决这一难题,金属-有机框架(MOF)作为一种新兴的多孔材料,因具备优异的酶固定性而被广泛研究,可显著提升酶稳定性。但在构建涉及多酶级联反应的可视化传感器时,传统的酶混合固定策略存在酶空间分布随机、底物扩散效率低等问题,严重制约了反应效率和检测灵敏度的提升。

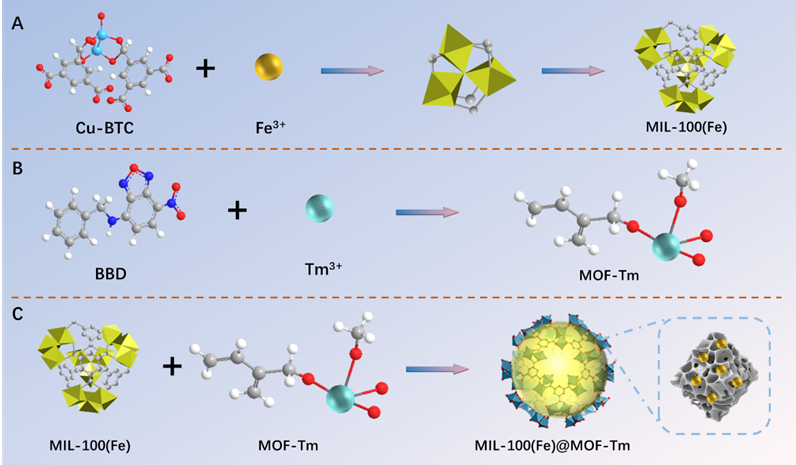

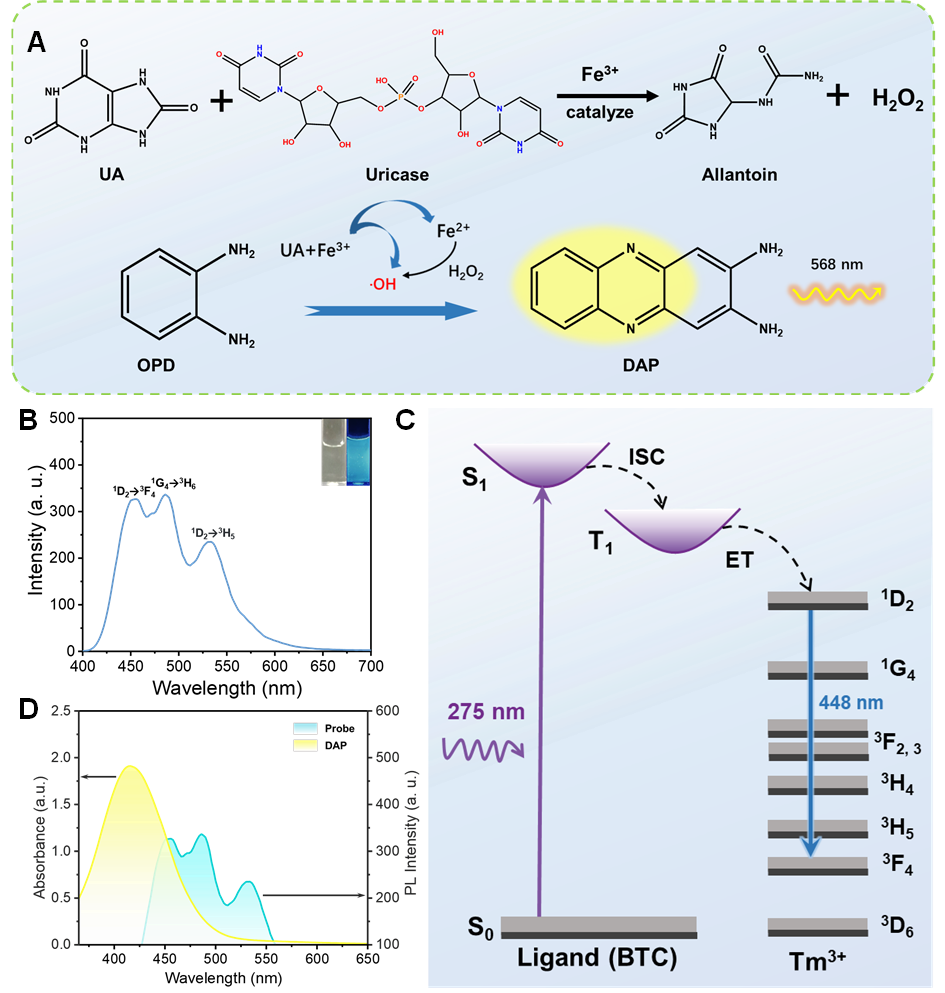

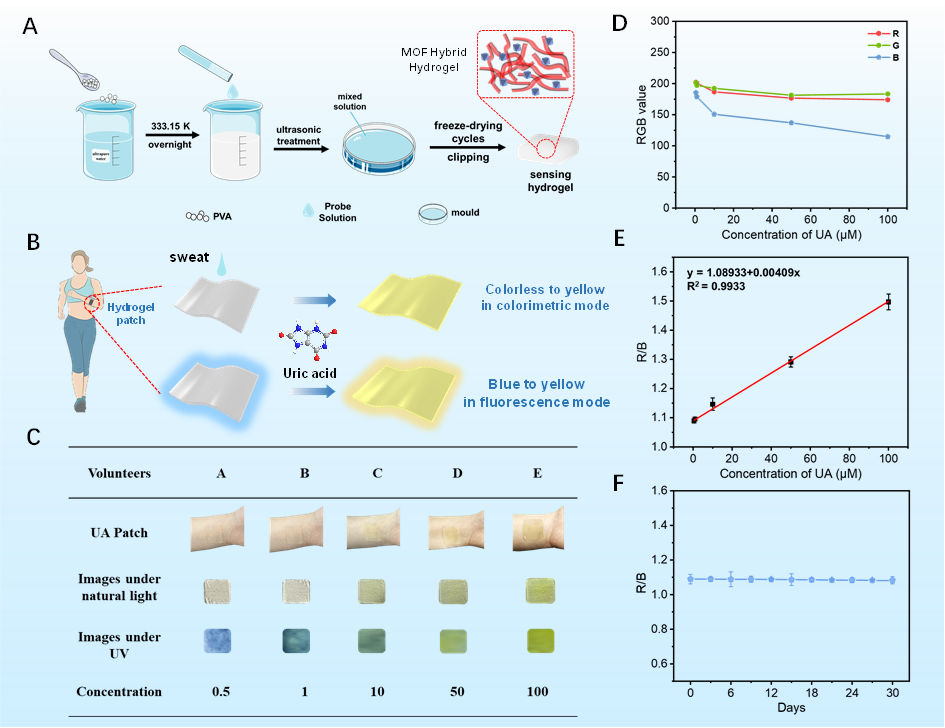

鉴于此,研究团队设计了一种MIL-100(Fe)@MOF-Tm的金属有机框架结构作为传感平台,以尿酸酶催化的酶促反应作为核心传感机制。凭借独特的MOF-on-MOF层状结构优势,该平台能够高效负载大量的尿酸酶,显著提升酶促反应的催化效率。同时,材料表面的金属位点进一步促进催化反应过程,实现对目标物尿酸的超灵敏响应。上述传感性能的实现,得益于一个巧妙的信号放大与转换过程:当体系中尿酸浓度升高时,固定在MOF结构上的尿酸酶会特异性催化尿酸产生H₂O₂等物质。随后,材料中的Fe³⁺被还原并触发芬顿反应,促使底物邻苯二胺转化为2,3-二氨基吩嗪。这一系列反应可产生直观的视觉信号变化:在自然光下,传感体系从无色变为深黄色;在紫外光照射下,则呈现出从蓝色到黄色荧光的转变。这种“双模式”检测方式,使得无需依赖复杂仪器,仅通过肉眼观察颜色或荧光变化即可初步判断尿酸水平,显著提升了检测操作的便捷性与场景适应性。

除了高灵敏度和选择性外,该传感器的可重复使用性和稳定性使其在实际应用中展现出巨大潜力。研究团队进一步将其与便携式设备相结合,成功开发出纸基传感器和水凝胶传感贴片,并在多种实际样本中进行了验证,结果可靠。

该工作不仅为尿酸的高精度定量监测提供了一种可靠且低成本的新方法,也为未来开发面向家庭和个人的医疗传感设备开辟了新的技术途径。相关研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、安徽省自然科学基金的支持。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914025016066

图1. MOF-on-MOF的金属有机框架结构设计为传感体系奠定材料基础。

图2. 超灵敏传感体系的反应机理。

图3. 用于检测人体汗液中尿酸的水凝胶贴片的示意图。