近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所热控功能材料科研团队与哈尔滨工业大学张幸红教授合作,在单晶硼化铪(HfB2)超高温陶瓷可控制备、生长机理以及抗烧蚀性能研究方面取得新进展。相关成果以“Single-Crystal HfB2 Nanorod-Induced Synergy in HfB2-SiC UHTCs: Enhancement of Mechanical and Ablation Resistance”为题,发表在国际期刊Research(Research, 2025, DOI: 10.34133/research.0963)和Ceramics International(Ceram. Int., 2025, DOI: 10.1016/j.ceramint.2025.08.195)上。

超高温陶瓷由于其优异的高温稳定性、抗氧化性和抗烧蚀性,已经被成功应用于高超声速飞行器的热防护材料。传统多晶硼化物超高温陶瓷在高温服役时,晶界处原子排列松散,化学键较弱,形成高活性区域和氧元素扩散通道,同时吸附位点富集诱发局部氧化反应,导致复合材料过早失效。单晶HfB2粉体(等轴结构、棒状)因完全消除晶界缺陷,达到力学性能极限和本征抗烧蚀增效,可有效突破多晶材料的性能瓶颈。特别是具有高长径比单晶HfB2微棒,在提升材料的抗氧化、抗烧蚀性能同时,能够在复合材料体系中通过裂纹弯曲、桥联等实现增韧。因此,发展单晶HfB2陶瓷粉体的可控合成技术(纯度、粒径、晶型与形貌),对进一步陶瓷基复合材料热防护性能的提升至关重要。

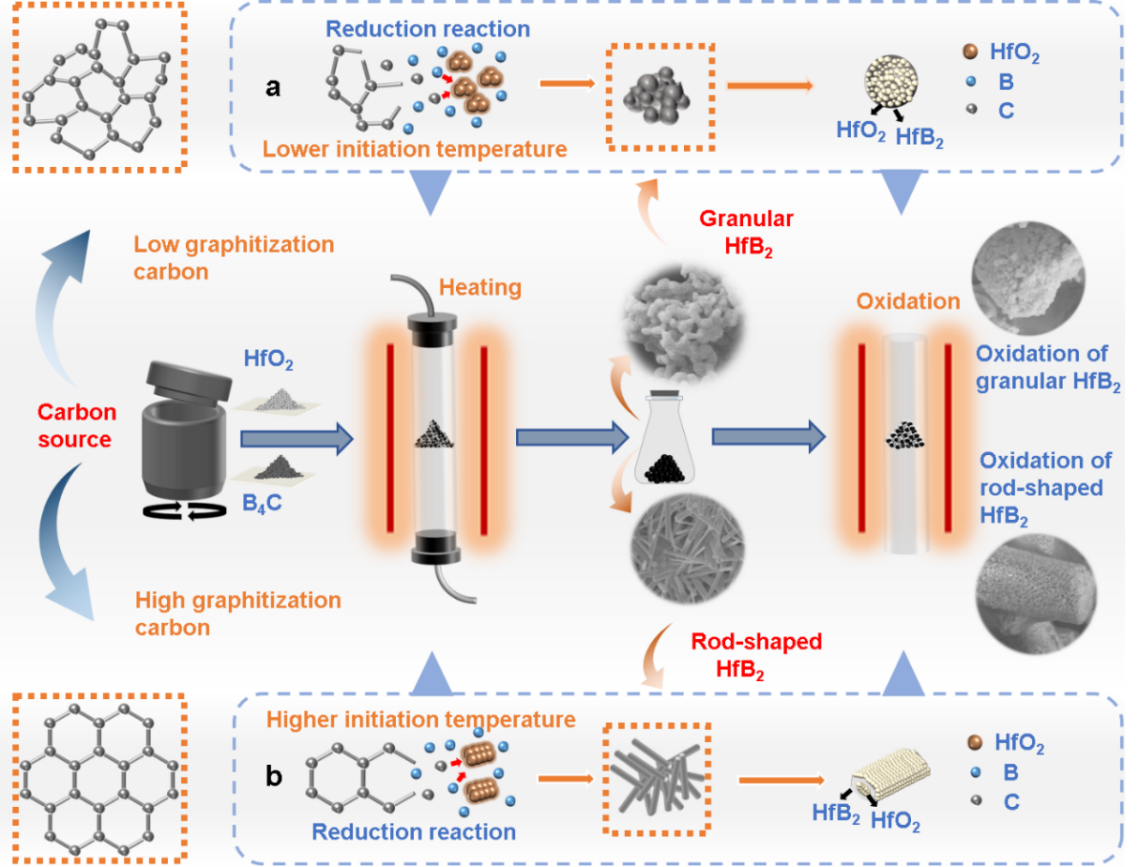

热控研究团队基于固相法成功实现了单晶HfB2陶瓷粉体的可控合成,研究了碳源的石墨化度是调控硼/碳热还原法合成HfB2粉体微观形貌的关键因素(DOI: 10.1016/j.ceramint.2025.08.195)。研究表明,采用高石墨化度碳源(如石墨)诱导生长可以制备高长径比、高结晶度的棒状HfB2粉体;而低石墨化度碳源(如活性炭)则仅能获得常规的等轴颗粒状粉体。碳源的石墨化度直接决定了硼/碳热还原反应的起始温度,进而影响了中间态HfO2晶粒的粗化行为与取向附着过程,最终决定了单晶HfB2产物的晶粒形貌。抗氧化性能研究表明,单晶HfB2粉体因其更高的结晶性,在非等温氧化测试中展现出较传统多晶陶瓷颗粒状粉体更优的抗氧化性能,其氧化质量增益降低了2.25%。第一性原理计算表明,相比于多晶材料,单晶HfB2微棒的<10-10>不仅具有低氧活性,而且原子排列的有序性可以产生结构效应,为提升新型单晶硼化物热防护材料高热稳定性奠定了基础。

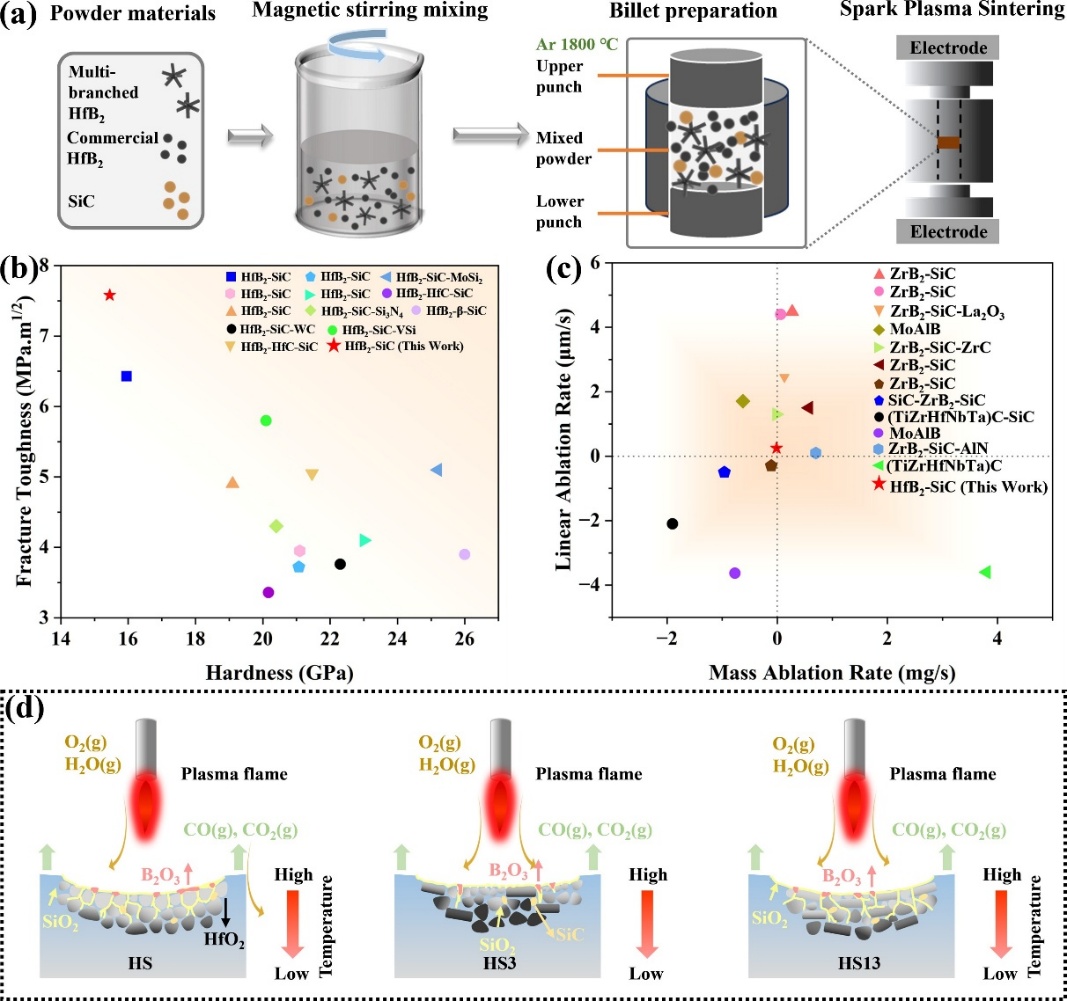

在此基础上,研究团队采用自制的单晶HfB2纳米棒作为增韧相,和商业粉体进行级联优化,通过火花等离子烧结(SPS),制备了具有优异力学性能和抗氧化/烧蚀性能的HfB2-SiC复合材料(DOI: 10.34133/research.0963)。结果表明,与未添加增韧相的样品相比,添加6wt.%HfB2微棒的陶瓷硬度和断裂韧性分别提高了4.1%和37.6%。陶瓷自增韧策略一方面使一维增韧相与基体形成本征共格界面,避免界面反应和界面脱粘;另一方面“先纤维后复合”工艺,突破传统原位生长对纤维形貌/分布的不可控限制,为超高温陶瓷强韧化在组分与结构设计方面提供了更大的灵活性。此外,结合等离子体火焰烧蚀实验,含3wt.%HfB2微棒的复合材料具有良好的烧蚀性能,2000 ℃下烧蚀60s,其质量烧蚀速率仅为-0.013mg/s,线性烧蚀速率为0.25μm/s,显示了单晶HfB2微棒在提高材料力学性能和抗氧化/抗烧蚀性能方面的协同作用。综上,研究团队通过建立“组分-结构-性能”多尺度关联模型,全面剖析单晶超高温陶瓷的可控制备、性能优化以及烧蚀失效机制。

相关工作为高超声速飞行器热防护材料的设计提供了新思路和理论依据。合肥物质院固体所博士生李可为、张瀚文为论文第一作者,固体所胡小晔研究员、哈尔滨工业大学张幸红教授为论文的共同通讯作者。上述研究工作得到国家自然科学基金、合肥物质院院长基金等项目的支持。

文章链接:https://spj.science.org/doi/abs/10.34133/research.0963

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884225039653

图1. 单晶HfB2粉体制备及生长机制示意图。

图2. (a)HfB2-SiC复合材料的制备过程;(b、c)HfB2-SiC复合材料与文献中相关材料的力学性能质量烧蚀率和线烧蚀率;(d)HfB2-SiC复合材料的烧蚀机理图。