近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所伍志鲲研究员、廖玲文副研究员团队与中国科学院过程工程研究所杨军研究员团队、重庆大学唐青教授团队和中国科学技术大学周蒙教授团队合作,在金纳米团簇的自旋调控及其在CO2催化还原中的应用方面取得重要进展,相关研究成果发表在国际著名期刊Science Advances (Sci. Adv. 2025,11 (15),eadu1996) 上。

近年来,原子级精确的金纳米团簇作为研究纳米材料结构-性能关系的理想模型体系,引起了广泛关注。与传统多分散磁性金纳米颗粒相比,尺寸小于3 nm的磁性金纳米团簇展现出显著优势:其内核原子排布和电子结构均可实现精确调控。特别值得关注的是,这类材料在电催化CO2还原领域表现出良好的应用前景。然而,该领域仍存在一个亟待解决的关键科学问题:金纳米团簇的自旋特性与其催化性能之间存在怎样的关联?这一关键科学问题的突破,有望通过同时精准调控金纳米团簇的磁性和催化特性来实现。

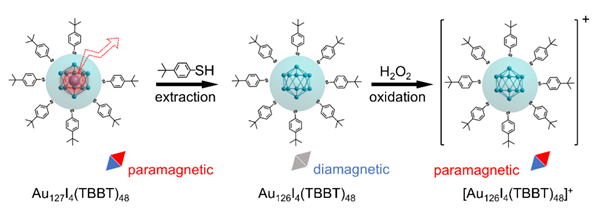

由于固有的热力学不稳定性,具有开壳层电子结构的顺磁性金纳米团簇长期以来在合成上面临重要挑战。针对这一问题,研究团队创新性地提出硫醇-碘离子混合配体保护策略,成功构筑了结构明确的多壳层顺磁性Au127纳米团簇。在维持价态稳定的基础上,精确移除单个中心金原子,实施了Au127纳米团簇的“摘心术”,从而对团簇磁学特性进行了定向调控。

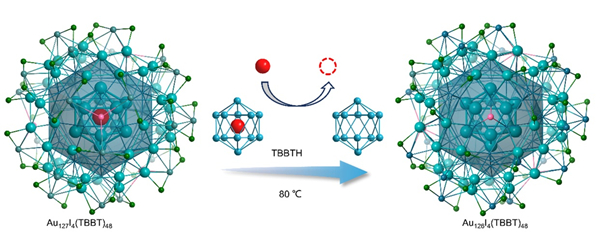

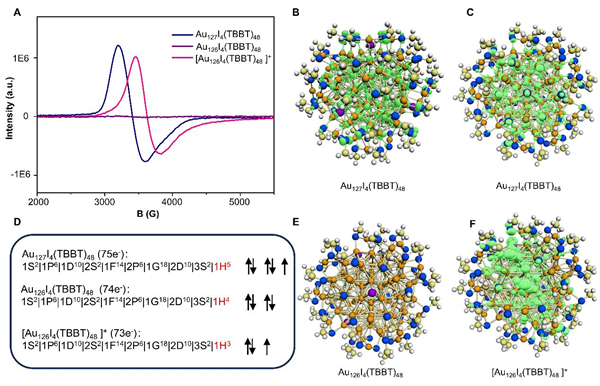

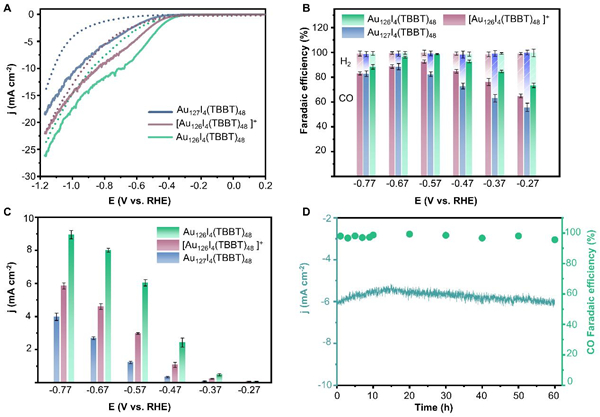

借助硫醇配体的诱导作用,研究人员实现了对Au127纳米团簇最内核金原子的选择性脱除,在不破坏整体结构框架的前提下,成功将顺磁性Au127转化为抗磁性Au126。该团簇可进一步通过氧化失去一个电子,生成顺磁性团簇[Au126]+。对上述所得三种纳米团簇的研究发现,碘离子在调控团簇表面自旋分布方面发挥着关键作用。电催化性能测试表明,抗磁性Au126在CO2还原反应中表现出卓越的催化活性,其法拉第效率达到100%,显著优于顺磁性Au127和[Au126]+。进一步的机理研究发现,团簇表面未成对电子的存在会严重干扰CO2还原反应中间体的形成过程,进而降低整体催化效率。

该研究首次通过精确去除一个单原子和单电子的策略,成功实现了金纳米团簇顺磁性和抗磁性的翻转。更重要的是,该研究首次揭示了金纳米团簇自旋态与其催化活性之间的内在关联,为未来金纳米团簇的原子精确合成及其磁学/催化性能的精准调控提供了新思路,对新型高效纳米催化剂的设计与性能优化具有重要的指导意义。

固体物理研究所博士生卞国庆、中国科学院过程工程研究所陈东副研究员、重庆大学博士生陈钰萍和中国科大博士后张伟为论文的共同第一作者。相关工作获得了国家自然科学基金、安徽省自然科学基金,以及强磁场科学中心电子自旋共振设备的支持。

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu1996

图1. Au127去除一个金原子转化为Au126,再去除一个价电子转化为[Au126]+。

图2. Au127和Au126纳米团簇的内核结构和转化条件。

图3. Au127、Au126和[Au126]+的磁性检测和自旋分布。

图4. Au127、Au126和[Au126]+的电催化CO2还原性能测试。